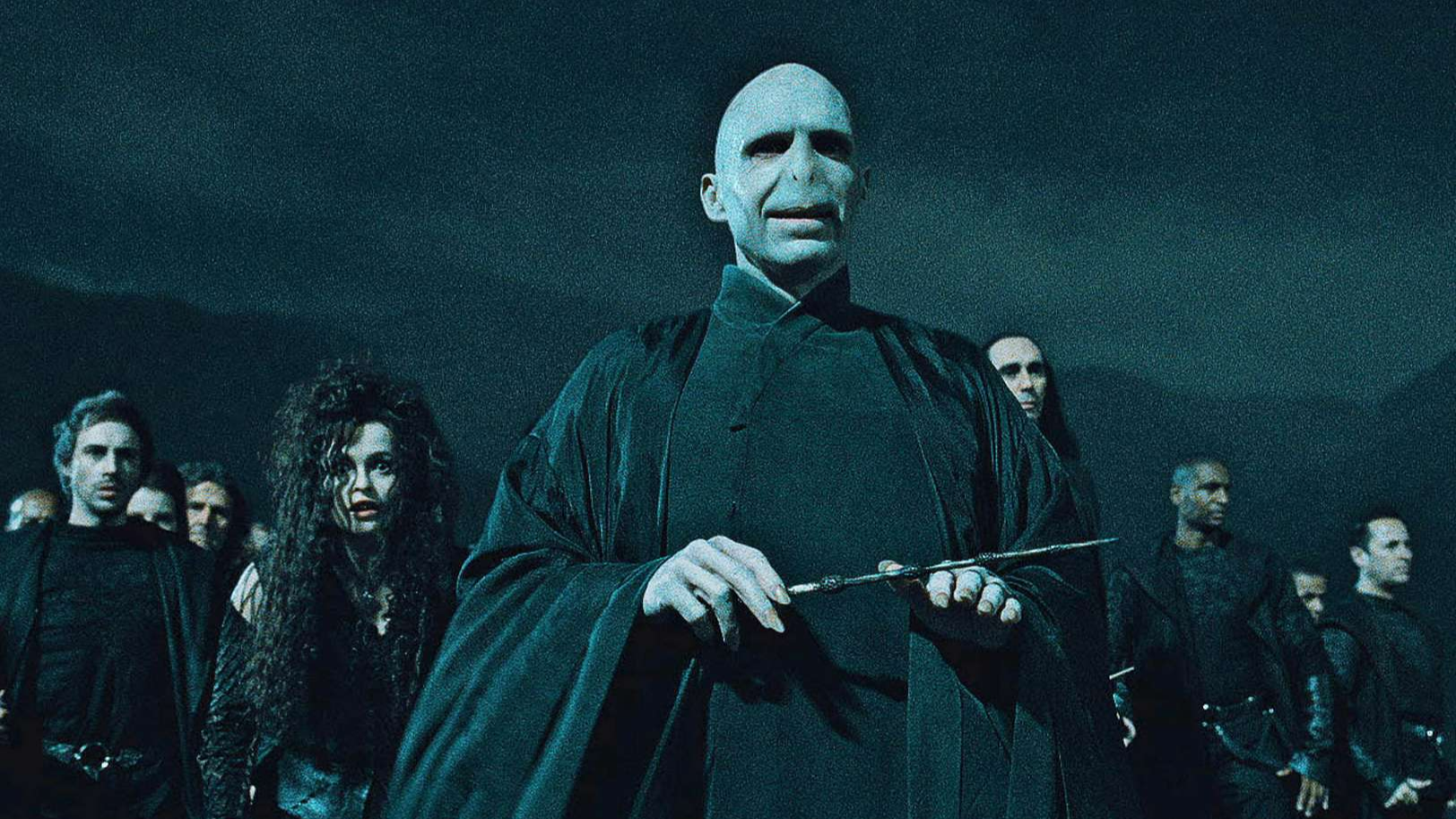

이름을 말할 수 없는 자, 볼드모트 효과

해리포터 시리즈 보셨나요? 전 영화는 물론이고 책도 다 있어요! 해리포터 시리즈를 보신 분들은 최고의 빌런 볼드모트를 다 아실 거예요. 볼드모트는 이름을 부르기조차 꺼려지는 존재였죠. 모두가 '이름을 말할 수 없는 자(He Who Must Not Be Named)'라고 부르며 그의 존재를 더 신비롭고 공포스럽게 느껴요. 이처럼 사람들이 어떤 특정 단어, 이름, 개념 등을 말하지 않으려는 심리적 경향을 '볼드모트 효과(Voldemort Effect)'라고 한다고 해요. 재밌죠?

그렇다고 해서 볼드모트 효과는 단순한 말장난만은 아니예요. 심리학적으로 보면, 어떤 단어나 주제를 피하려는 것은 불안, 트라우마, 금기심리, 또는 사회적 규범과 깊은 관련이 있어요. 예를 들어 누군가는 '암', '죽음', '자살'과 같은 단어를 입에 올리는 것 자체를 극도로 꺼려하곤 하죠. 그 이유는 그 단어를 말하는 순간, 그 의미와 감정이 현실로 다가오는 것처럼 느껴지기 때문이에요.

말하지 않으면 사라질까? - 오히려 더 강해지는 존재감

그렇다면 말하지 않는다면 마음이 더 편해질까요? 아니죠, 해리포터 시리즈 속의 볼드모트도 그랬어요. 그의 이름을 감히 말하지 못함으로써 사람들의 공포는 더 극대화되었었죠. 정말 흥미롭게도, 어떤 주제를 말하지 않고 숨기려 할수록 오히려 그 존재감은 더 커집니다. 금기시되는 이름은 더 큰 신비감과 두려움을 불러일으키고, 결국 더 큰 힘을 갖게 돼요.

이건 심리학에서 '아이러니 효과(ironic process theory)'라고도 하는데, 생각하지 않으려 할수록 더 생각나게 되는 역설적인 현상을 말합니다. "흰 곰을 떠올리지 마세요"라고 하면, 바로 그 순간 어쩔 수 없이 흰 곰이 머릿속에 딱! 나타나는 것처럼요.

검열과 자기검열 - 사회적인 볼드모트 효과

볼드모트 효과는 개인적인 트라우마나 감정뿐만 아니라, 사회적 맥락에서도 자주 등장해요.

- 정치적인 이슈

- 사회적 소수자 관련 용어

- 과거의 역사적인 사건

이런 것들은 사회 분위기나 권력 구조에 따라 사람들의 입에서 사라지기도 합니다. 마치 공식적으로 금지된건 아니지만, 다들 말하지 않는 무언의 규칙처럼 말이죠. 이럴 경우 사람들은 점점 '자기검열(self-censorship)'을 하게 되고, 언급 자체가 금기시되며 사회적으로도 왜곡된 인식이 생기기 쉬워요.

우리 삶 속의 볼드모트 효과

- 친구와의 갈등을 회피하며 대화를 피할 때

- 가족 내에서 금기시되는 주제(예: 이혼, 유산 문제 등)를 묵인할 때

- 직장에서 민감한 이슈를 모두 외면할 때

말하지 않는다고 해서 문제가 사라지는 건 아니죠. 오히려 말할 용기가 필요한 순간이 더 많아요.

볼드모트 효과의 실제 사례들

볼드모트 효과는 단지 상상 속의 마법사 이야기로 끝나는 게 아니라, 우리 사회에서 실제로 많이 나타나는 현상인데요. 사회, 정치, 문화 등 다양한 분야에서 찾아볼 수 있어요.

- '그 사건'이라고 불렸던 것들 - 집단적 침묵 : 어떤 사건들은 한동안 많은 사람들의 입에 오르내리지 않습니다. 사회 전체가 특정 단어나 주제를 말하지 않음으로써 존재 자체를 지우려는 시도입니다.

- 과거 정권 시절에는 5.18 광주민주화운동에 대해 오랫동안 제대로 말하지 못했어요. 말하는 것 자체가 금기시되었고, 심지어 처벌을 받기도 했죠.

- 일본군 위안부는 제2차 세계대전 당시 일본군이 조직적으로 여성들을 강제로 성노예화한 전쟁 범죄입니다. 그러나 이 문제는 전쟁이 끝난 뒤에도 오랫동안 국제사회와 한국 사회 모두에서 침묵 속에 묻혀 있었어요. 피해자들은 오랜 세월 동안 자신의 경험을 말하지 못하고 숨기며 살아야 했고, 우리 사회는 그들의 고통을 불편한 진실로 여기며 외면했죠. 이런 집단적 침묵은 단순히 말을 하지 않는 것을 넘어서, 피해자들이 존재하지 않았던 사람들처럼 취급되는 구조적 무관심으로 이어졌습니다. 일본 정부의 대응 역시, 그 이름조차 인정하지 않으려는 태도를 보였는데요. 일본 정부는 '위안부'라는 용어 대신 '종군 위안부' 혹은 '자발적 매춘부'와 같은 표현을 사용하려 하며, 역사 교과서에서는 관련 내용을 축소하거나 삭제하려는 시도를 반복합니다. 이런 움직임은 명백히 사실의 언어화를 막고, 책임을 흐리는 일종의 볼드모트 효과로 볼 수 있습니다. 말하지 않는다고 고통이 사라지는건 아닙니다. 오히려 침묵은 고통을 더 깊이 묻고, 그 고통을 외롭게 만들죠. 일본군 위안부 문제는 침묵의 역사가 어떻게 피해자들에게 이중 삼중의 고통을 안길 수 있는지, 그리고 말할 수 있는 공간을 회복하는 것이 얼마나 중요한 치유의 시작인지를 보여주는 상징적인 사례입니다.

- 중국의 천안문 사태는 지금까지도 공식적으로 금기시되어 있어서, SNS나 뉴스 등에서는 아예 그 단어조차 검열됩니다.

- 정치적 검열과 자기검열

- 러시아-우크라이나 전쟁과 '전쟁'이라는 단어 : 러시아에서는 우크라이나 침공을 '전쟁'이 아닌 '특별 군사 작전'이라고 공식적으로 표현합니다. '전쟁(war)'이라는 단어를 쓰는 순간 처벌받을 수 있기 때문에, 언어를 통제함으로써 현실을 조작하려는 사례로 볼 수 있어요. 이 역시 사람들이 어떤 단어를 말하지 않도록 만들고, 그 결과 현실을 왜곡하려는 볼드모트 효과의 정치적 사례입니다.

- 질병이나 정신건강 문제를 말하지 못할 때

- 우울증, 자살, 치매, 암 등 : 많은 사람들이 여전히 "정신과에 가는 건 이상한 사람이나 가는 거야"라는 인식을 갖고 있고, 우울증이나 자살에 대해 이야기하는 것을 꺼립니다. 특히 방송 등을 보면 '자살(suicude)'이라는 단어는 '극단적 선택'이라는 단어로 대체되곤 하죠. 이처럼 단어 자체를 말하지 않으려는 사회적인 분위기는 정신건강 문제를 숨기게 만들고, 도움을 요청하는 데 큰 장벽이 되기도 해요.

그 이름을 부르는 힘 - 언어화가 주는 치유

그렇다면 우리는 어떻게 해야 할까요? 심리학자들은 종종 '이름 붙이기(naming)'의 중요성을 강조합니다. 고통스러운 감정이나 두려운 개념에도 이름을 붙이고 언어화하는 것이 치유의 첫걸음이 될 수 있다고 하죠. 이건 정신분석에서도 자주 언급되는데, 무의식적인 감정을 언어로 끌어올리는 과정 자체가 해소의 출발점이 된다고 합니다. 해리포터 시리즈에서 주인공 해리는 '볼드모트'라는 이름을 아무렇지도 않게 불러요. 그것은 그가 두려움을 이겨냈다는 상징적인 장면이죠.

말할 수 있을 때, 변화가 시작됩니다

볼드모트 효과는 우리가 얼마나 두려운 대상에 대해 말하기조차 무서워하고, 또 동시에 그것을 말한다는 것이 얼마나 강력한 도구인지를 알려줍니다. 때로는 두려움이나 불편함을 피하려는 마음에 말을 아끼기도 하지만, 그럴수록 더 큰 벽이 생기고는 하죠. 그러니, 언젠가는 그 이름을 부를 수 있기를. 그 이름을 용기내 부르는 순간, 변화는 시작된답니다.

'Psychology' 카테고리의 다른 글

| [심리용어] 사이비과학(Pseudoscience)이란 무엇일까요? (22) | 2025.05.28 |

|---|---|

| [심리용어] 반심리학(Reverse psychology)이란 무엇일까요? (17) | 2025.05.21 |

| [심리용어] 마키아벨리즘(Machiavellianism)이란 무엇일까요? (5) | 2025.04.03 |

| [심리용어] 헤베필리아(Hebephilia)와 에페보필리아(Ephebophilia)란 무엇일까요? (8) | 2025.03.27 |

| [심리용어] 다크 트라이어드 성향(Dark Triad Traits)이란 무엇일까요? (10) | 2025.03.26 |